日期:2025-08-06 08:34:02

我校邵明飞、周华团队在《Nature Catalysis》刊发最新研究成果

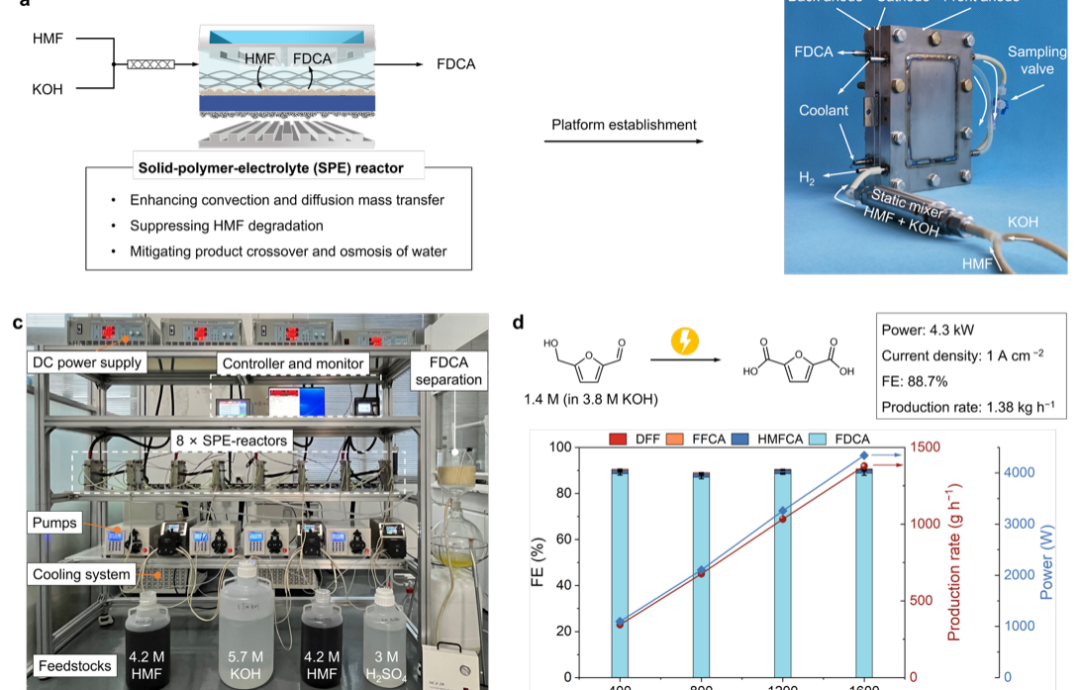

7月17日,我校邵明飞、周华团队与清华大学段昊泓团队合作,针对千瓦级电解水制氢耦合5-羟甲基糠醛电催化氧化制2,5-呋喃二甲酸放大过程中的关键挑战,创制了一种固态聚合物电解质反应器,通过反应器工程和系统设计抑制法拉第和非法拉第副反应,首次突破了千瓦级反应规模的技术瓶颈。相关成果以“Selective electrooxidation of 5-hydroxymethylfurfural at pilot scale by engineering a solid polymer electrolyte reactor”为题,发表在《Nature Catalysis》上。我校2022级博士生任悦、2022级硕士生孔尉及2023级博士生李洋为本文的共同第一作者,我校为第一完成单位。

图为固态聚合物电解质反应器的示意图(a)和实物图(b);(c)千瓦级模块化电化学平台;(d)不同数量反应器的5-羟甲基糠醛氧化性能。

塑料是一类重要的聚合物材料,需求逐年递增。研究表明,采用可再生能源驱动并利用可再生的生物质作为塑料单体的原料,是实现塑料生产零排放的一条极具潜力的路径。2,5-呋喃二甲酸(FDCA)是一类重要的生物质基可再生塑料单体,通过生物质衍生平台分子5-羟甲基糠醛(HMF)电化学氧化法可实现其绿色合成。然而,现有研究局限在实验室规模(<300W),其放大过程面临巨大挑战:一方面,在流动的液相电解过程中,体相电解液和电极表面之间的物质传递效率较低,易发生析氧副反应,导致法拉第效率低;另一方面,该类反应普遍采用强碱条件(如1M KOH),含有醛基、羟基的HMF/中间体易发生缩聚等非法拉第副反应,导致产物选择性低。以往研究采用低pH电解质和低HMF浓度缓解HMF非法拉第副反应,但造成电流密度低、FDCA浓度低、生产速率低,难以实现放大生产,由此造成规模化HMF电氧化的技术瓶颈。

研究团队深入分析了反应放大过程中存在的问题和挑战,创制了固态聚合物电解质反应器用于HMF电氧化的规模化放大。系统设计反应器关键部件和反应条件,由此强化对流传质和传热、抑制跨膜渗透和扩散,实现了单模块高功率(654W)、工业级电流密度(1.5Acm⁻²)、高浓度(1.4M)、连续化HMF电催化氧化制备FDCA,同时耦合阴极制氢;进一步,通过模块化系统集成,构建了首台套千瓦级电化学平台,在1.0Acm⁻²电流密度下实现了4.3kW运行功率,FDCA的生产速率达到1.38kg h⁻¹(~33kg/天)。该工作通过反应工程策略和系统设计,为低温水相电解制备生物质衍生塑料单体提供了中试规模的概念验证。

团队率先提出并验证了“电解水制氢耦合氧化”的原创概念,发展了30余个制氢耦合氧化体系,产氢效率提升2−40倍。以本工作研究内容为基础,进一步完成了中国石油和化学工业联合会的科技成果评价:“10kW级电解水制氢耦合绿色氧化制2,5-呋喃二甲酸技术”。成果评价主要成果包括:创制关键材料和强化传质传热的反应器,自主设计建成了首台套20kW电解水制氢耦合氧化反应装置,FDCA最大产能可达56吨/年,氢气最大产能可达27240Nm³/年,远超国内外相关报道。

科研团队简介

邵明飞教授介绍:

邵明飞,北京化工大学教授,博士生导师,国家优秀青年基金获得者(2019)。研究方向为面向能源存储与转化的反应耦合与过程强化,包括电解水制氢耦合氧化、电解水制活性氢原位存储/耦合加氢等,及其关键催化剂与电极设计、新型反应器与系统集成等。以第一或通讯(含共同通讯)作者在Nat.Catal.、Nat.Commun.、J.Am.Chem.Soc、Angew.Chem.Int.Ed.、Adv.Mater.、Chem、AIChE J.等发表论文120余篇;论文被引16000余次,H因子68。先后主持了国家自然科学基金重大项目课题、重点专项项目和国家重点研发计划课题和中石油、中石化企业委托项目等。获“中国催化新秀奖”,入选美国斯坦福大学发布的2024年全球前2%顶尖科学家榜单的“终身科学影响力榜单”和“2024年年度影响力榜单”。围绕千瓦级电解水制氢耦合氧化技术完成了中国化工学会成果鉴定和中国石油和化学工业联合会成果评价各1项。

周华副教授介绍:成都赚配网

通讯作者:周华,北京化工大学副教授,主要从事废弃碳资源(生物质、塑料、二氧化碳)催化转化研究,研究方向:1、电催化机理研究;2、电化学反应器设计和工艺放大;3、生物、电、热催化耦合。以第一/通讯(含共同)作者在Nat. Catal.、Angew.Chem.Int.Ed.、Nat.Commun.、J.Am.Chem.Soc.等期刊上发表论文20余篇。

主要完成学生介绍

共同第一作者:任悦,北京化工大学2022级博士研究生(导师:段雪教授),2022年于北京化工大学获得硕士学位。主要研究方向为废弃碳资源电催化转化和反应器设计及放大,目前以第一作者(含共一)在Nature Catalysis、Nature Communications等期刊发表论文5篇,申请国家发明专利5项、实用新型专利5项、国际专利2项,曾获北京化工大学研究生优秀毕业生、北京化工大学优秀硕士学位论文等荣誉。

共同第一作者:孔尉,北京化工大学2022级硕士研究生(导师:周华副教授),2018-2022年于青岛科技大学获得学士学位。主要研究方向为电化学反应器工程,目前以第一作者(含共一)在Nature Catalysis和ChemSusChem期刊发表论文2篇,申请国家发明专利4件,曾获校级优秀硕士毕业论文等荣誉。

共同第一作者:李洋,北京化工大学2023级博士研究生(导师:段雪教授),2016-2020年于北京化工大学获得学士学位,2021-2023年就读于北京化工大学攻读硕士学位(导师:郭剑副教授)。主要研究方向为电催化有机物氧化工程化研究,目前以共同第一作者在Nature Catalysis期刊发表论文1篇,申请国家发明专利2项,国际专利1项。

我校信息学院谷伟伟副教授攻克多层网络瓦解难题,研究成果登上《Nature Machine Intelligence》

近日,我校学信息科学与技术学院谷伟伟副教授在人工智能领域顶级期刊《Nature Machine Intelligence》(Nat. Mach. Intell.)发表题为“Deep-learning-aided dismantling of interdependent networks”的最新研究成果。本研究开创性地提出一种融合图神经网络与深度强化学习的多层网络关键节点识别算法,填补了当前复杂系统智能瓦解与防护领域的技术空白。

面对疫情防控、关键基础设施保护、交通电网安全甚至现代战争中的网络攻防转换等现实挑战,如何快速识别并拆除多层互依网络中的“关键节点”是网络科学中的核心难题。然而,传统算法普遍依赖中心性启发式规则,难以刻画层间复杂耦合关系,拆除效率低、泛化能力弱,无法适应现实网络的动态复杂结构。

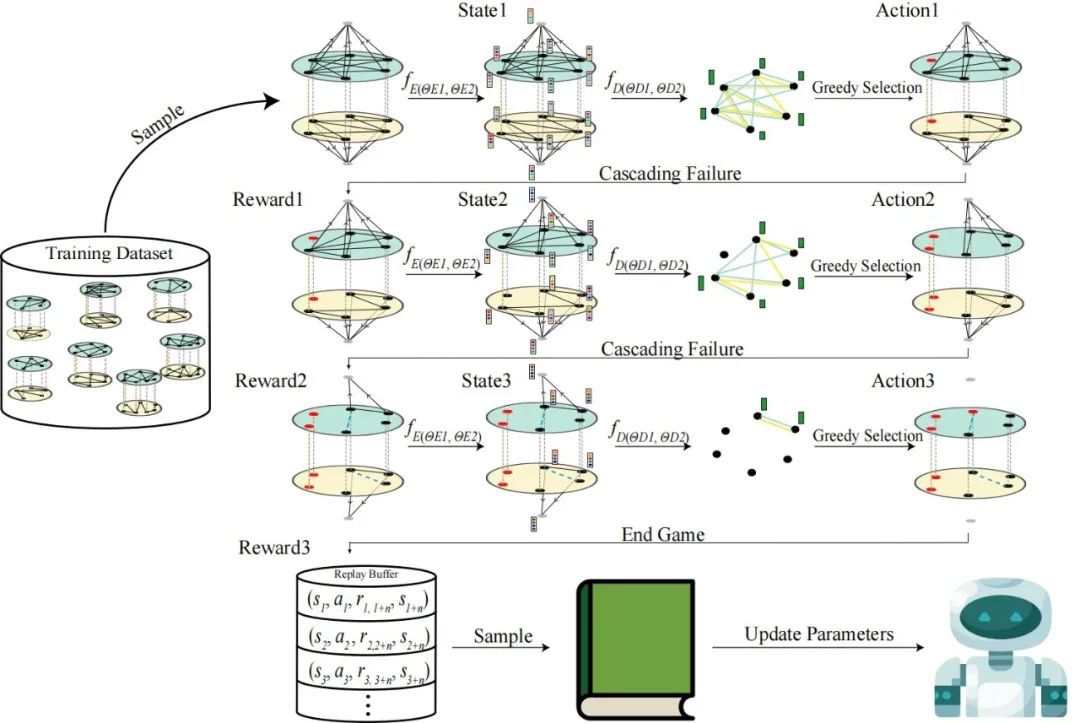

研究团队提出了一种名为“MultiDismantler”的多层网络瓦解算法,其整体架构如图一所示。该算法首次将多层网络的表征学习方法与几何多重网络模型(Geometric Multiplex Model)及深度Q网络(Deep Q-Network, DQN)有机结合。具体而言,MultiDismantler通过表征学习模块有效编码网络中层内与层间节点的耦合关系,并利用强化学习智能体对表征结果进行解码,从而学习出最优的瓦解策略。该方法无需人工标注或监督信号,即可自动识别对多层网络结构影响最大的关键节点,实现高效且可扩展的瓦解过程。

多层网络关键节点挖掘算法架构图

实验评估结果表明,MultiDismantler在九类真实多层网络及数万张仿真网络中均展现出优越性能,全面超越现有最优算法(如EMD、FINDER等),拆除效率提升超过8%。在疾病传播防控、网络鲁棒性增强与抗毁性设计等关键应用场景中,该算法展现出极强的适用性与推广潜力。

论文的第一作者是我校信息科学与技术学院副教授谷伟伟,我校人工智能专业2020级本科生杨宸与印第安纳大学Filippo Radicchi教授为通讯作者,本科生李磊与侯晋强参与核心研究任务。我校为该论文第一完成单位。

科研团队简介:

谷伟伟,北京化工大学信息科学与技术学院副教授、硕士生导师。主持及参与国家自然科学基金、国家重点研发计划及多项企业合作项目。近五年来以第一作者在Nat.Mach.Intell.、Nat.Commun.、Neural Networks、Social Networks等期刊发表SCI论文20余篇,申请中国发明专利2项(已授权2项),长期致力于复杂网络分析、强化学习与图智能算法等前沿交叉研究。个人主页:https://lanyu617.github.io/weiweigu/

杨宸,北京化工大学信息科学与技术学院人工智能专业2020级本科生。

北化院系巡礼|化学学院

致敬!全校退役军人、军烈属和正在服役同学们节日快乐

揭秘!北化校园公众号影响力榜单新鲜出炉

来源|科学技术发展研究院

责编|方阵 关喜同

美编|向金金

审核|韩悦 欧宝铭 夏颖

出品|党委宣传部

记得为北小化点亮这里哟!

天创网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:易投投 盒马上线自有品牌低GI系列新品

- 下一篇:牛客栈策略 Meta“逆天” 狂飙